时辰是中国传统文化中的一种时间计量单位,早在战国时期就已经有了。

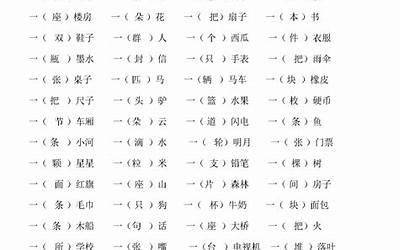

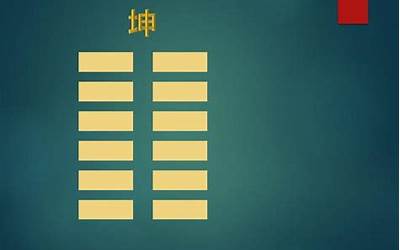

24时辰对照表是按照一天24小时划分为12个时辰,每个时辰约等于两个小时,分为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每一个时辰都有与之对应的动物,例如子时对应的是鼠,丑时对应的是牛,寅时对应的是虎等等。这个时辰表在中国古代曾经被广泛应用于黄历、卜筮和出生年月的算命上。人们常常通过时辰表来预测吉凶祸福,以及人的特征和性格特点。

十二时辰对照表则是一种有规律的时间划分表,将一天分为12小时,每小时分为两个时辰,对应着十二种不同的动物。这个时辰表是根据太阳的高度和位置来划分的,该时辰表与农历和天干地支日历紧密联系,被用来预测吉凶祸福和人的性格特征。

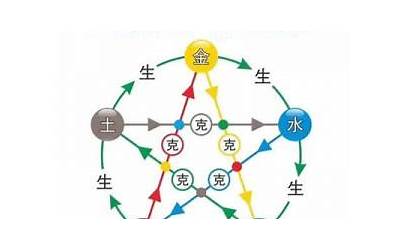

24时辰对照表和十二时辰对照表的应用历史悠久,不仅是人们日常生活中所使用的日历,而且是中国传统文化的重要组成部分。这些时辰表的出现,不仅是为了便于人们计算时间,也是因为古代人们深信宇宙万物之间存在着一种千丝万缕的联系,因此通过时辰表来预测吉凶祸福也成为了人们生活中的一部分。

除了在政治、军事、医学、算命等领域中得到广泛应用外,时辰表还被用于文学创作。许多古代文学作品中,都包含有关时辰的描述,例如《红楼梦》中的“子正午初、牛丑半夜”等。另外,在古代建筑中也有时辰的应用,例如紫禁城中的数以百计的钟表,就是为了记录每个时辰的时间。

时辰表在今天的生活中虽然已经不再被广泛应用,但是它仍然代表了中华民族传统文化的一部分。对于我们来说,了解和传承这种传统文化,既有助于提高我们的文化素养,也是我们继承和发扬中华民族优秀传统文化的责任。

十二时辰与二十四小时对照表是

一种时间对照表,用于将十二时辰(早、中、晚各四个时辰)对应到二十四小时制中的具体时间。例如,十二时辰中的“丑时”对应到二十四小时制中的时间为凌晨1点至3点。这种对照表在中国传统文化中非常常见,被广泛应用于农历、风水、卜算等领域。