范增是中国古代的一位著名思想家和政治家,他生活于战国时期,被誉为“百家争鸣”时期的代表人物之一。范增的思想理论对中国古代思想文化产生了深远的影响,他的著作《大宛赋》更是成为了中国古代文学的经典之一。

范增出生于魏国,他的家族是魏国的显赫家族,父亲是魏国的大将军。范增年轻时就深受优秀师长的教育,对文学、历史、政治等方面都有深入的研究,因此他的思想也渐渐地形成了自己独特的风格。后来,范增进入了赵国的官场,凭借自己的才华和智慧,很快便得到了赵国国君的赏识,并担任了一些重要的职务。在他任职期间,他提出了很多新的观点和政策建议,使赵国的政治和经济得到了很大的发展。

范增一生的思想和学术成就非常丰富。他是一位杰出的历史学家,毕生致力于古代历史的研究和整理。他著有《史记》“五行志”、“太史公自序”等历史学著作。此外,范增还是一位杰出的文学家,他的诗歌和散文被誉为是中国古代文学的杰作。特别是他写的《大宛赋》,一篇歌颂大宛人民和文化的诗歌,成为了中国古代文学的经典之作,被誉为“文理之宝”。

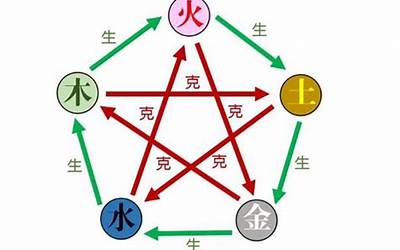

范增的思想理论也有很高的价值。他主张君主应该以仁爱之心治理国家,推行“仁政”,让百姓安居乐业。他强调了教育的重要性,并提出了“以儒释道三教合一”的思想。他也反对“法家”思想的专制和剥削,主张发扬人性光辉。这些思想对中国古代文化的发展和中国思想史的演进产生了深远的影响。

总的来说,范增是中国古代杰出的思想家和政治家,他的学术成就和思想理论对中国文化的发展有着深远的影响。他的著作《大宛赋》更是成为了中国文学史上的经典之作,为后人所称道。他的思想和作品不仅在中国古代被广泛传播和研究,也受到了世界各地读者和学者的高度评价。

关于范增的生平简介

范增(公元前227年-公元前181年)是中国战国时期的著名政治家、文学家和军事家。他是魏国人,曾经任魏王信的宰相,后来又为秦始皇谋划征服六国的战略,功劳卓著。范增从小聪明好学,擅长书法、音乐、诗词等领域,尤其擅长难度极大的象棋和围棋。他深谙国家政治,勇于发言,曾一度成为魏国的决策者。范增主张强国富民,提倡改革,独辟蹊径,综合各国的长处,希望能够创造出一种更为理想、更为公正合理的社会形态。范增在文学方面也有很高的成就,他的诗词被誉为优美、高妙、流畅,许多古代文人和现代学者都对其进行了高度评价。范增的逝世时间不详,传说他去世时留下了一篇诗篇,其中写道:“我死了,将不为人,但我生时的所作所为,将永远流传于后人的史传中。”这也是他对自己一生为国家和人民所做的贡献的自我评价。

历史上的范增是谁

范增是中国春秋时期的名士,出生于齐国,后为鲁国大夫。他是孔子的弟子之一,被誉为“春秋第一才子”,并被称为“范子”。范增不仅精通音律、诗词,还善于辩论,与孔子有过多次辩论。历史上的范增也是一位具有政治才能的人物,曾经担任过鲁国大夫、卫国相等职务,对当时的政治生活有着重要影响。

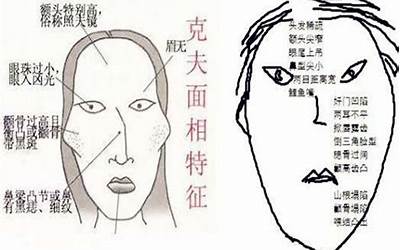

究竟是高人还是庸人

范增,字公台,是中国三国时期的一位文学家、政治家和军事家,被誉为“三国文臣之冠”。他曾为曹操、曹丕和曹叡三任魏帝效力,为魏国立下了许多功绩。在文学方面,他与曹操合作撰写了《短歌行》和《七步诗》等名篇,被称为“曲笔名家”。在政治方面,他曾在魏国管理税收、出谋划策,被赞誉为“大才小用”。在军事方面,他曾多次参与魏国的战争,扮演过重要角色。总的来说,范增是一位卓越的人才,被誉为“大器晚成之才”,在政治、文化和军事方面都取得了不俗的成就。

项羽的唯一谋士范增

范增(约公元前232年-公元前195年),字少卿,沛国谯县(今安徽亳州)人。他是中国战国时期楚国将领项羽(垓下之战中败于刘邦)的谋臣和大将。在楚汉战争中,范增为项羽出谋划策,提出军事打击和政治措施等多种建议,曾经成功策划了军事行动,为项羽赢得了一些关键战役的胜利。但由于项羽不听从他的建议,他最终没有能够挽救项羽的失败。范增因此被刘邦所杀,死后被谥为“臭脯”。